|

|

| ( 本ページのみが表示される場合、ワークショップVer2、フルページ をクリックすることで左側に目次が表示されます ) |

| このページは、頭蓋・内臓ワークショップについて、ある程度詳しくお伝えしています |

| ワークショップ・特徴 では、要点を絞ってお伝えしていますので、必要に応じて参照下さい |

| 『 頭蓋仙骨治療Ⅰ:物理的側面 Ver2 』 全面的に更新致しました 2022/06/16 | |

| 『 頭蓋仙骨治療Ⅱ:エネルギー的側面 Ver2 』 全面的に更新致しました 2022/05/15 | |

|

|||

|

|

|

||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| そして、頭蓋骨に歪みがある場合、頭蓋リズムが左右や前後でアンバランスに動いていたり、動きそのものが小さくなったり、詰まった感じになっている場合もあり、頭蓋を触診して感じられたイメージを元にして、頭蓋リズムの良好な状態への回復を指標にして治療が可能です。 ですので、頭蓋への治療は、この頭蓋リズムを、安定して正確に読めることが基本になりますが、効果的な治療の為には、頭蓋骨の0.01mm程度の膨張・収縮の動きに内在する歪みやアンバランスについても、可能な限り知覚出来ることが要求されます。 |

|

| ・ 頭蓋治療の難しさ 上記、効果的な治療の為には、0.01mmレベルの動きに内在する歪みまでの知覚が要求されるとお伝えしましたが、0.01mmとは紙1枚の厚さ程度の微細なものであり、この微細な動きの中に内在する歪みまでを安定して読む (知覚する) 事が頭蓋治療の難しさでもあります。 |

|

| ・ 頭蓋リズムの知覚について 冒頭、頭蓋リズムとは、『 頭蓋から仙骨までの根源的なエネルギーの循環が骨格系に顕現したと考えられる 』 とお伝えしました。 また、この骨格系の動きは、0.01mmレベルであり、この動きの中に内在する歪みまでの知覚が、頭蓋治療の難しさでもある事もお伝えしました。 頭蓋を触診するにあたり、頭蓋リズムの物理的な要素のみに意識が向いてしまい、この動きを物理的なものとして指先で知覚しようとすると、殆どの場合、上手く知覚出来ずに、リズムを見失ってしまいます。 そうなると更に指先で探しに行ってしまい、余計に知覚が難しくなってしまう場合が多いです。 しかし、元々は頭蓋リズムはエネルギーの循環が物理的なリズムとして現れたものであるならば、元々のエネルギーの動きに対しても知覚がオープンであれば、その知覚は一気に容易になります。 |

|

| では、どうして知覚の範囲が物理的な要素に限定され易いのでしょうか? 大きな理由の一つとして、頭蓋仙骨治療を学ぶ上で、その導入において物理的な要素しか言及が無いため、消去法的に頭蓋リズムは物理的な要素の範囲内のみであるとの認識が作られてしまうことが考えられます。 ですので、頭蓋ワークショップVer2では、学びの導入時に、物理的な要素に加えてエネルギー的な要素についてもきちんと言語化してお伝えすると同時に、エネルギーを知覚するための適切なエクササイズを交える事で、知覚の範囲はエネルギー的な要素まで拡張され、頭蓋リズムの知覚は一気に容易になります。 言い換えますと、人間の存在に於いて、物理的な要素とエネルギー的な要素は表裏一体の関係であり、知覚の範囲を物理的な要素に限定せずにエネルギー的な要素にまで広げることで、知覚される情報量は増大し、頭蓋の微細な動きも、格段に判り易くなります。 更に、上記知覚の範囲の拡大は、頭蓋の触診の次のステップである歪みの解放に於いても役に立つことに留まらず、頭蓋治療の範囲を超えて、全ての治療に於いて治療効果のアップに繋がります。 |

|

| ・ 頭蓋の治療における、エネルギーと物理 触診の次のステップである治療に於いては、オステオパシーの間接法と呼ばれる技法をお伝えしますが、触診に於けるエネルギーの作用を明確化したことに引き続き、間接法に付きましてもエネルギーの作用を明確化してお伝えしています。 具体的には、間接法の説明として、従来は、中枢神経系への働きかけにより治癒反応が誘発されると言う説をお伝えしていましたが、Ver2からは、物理的な操作により治癒エネルギーが誘発され、そのエネルギーによって治癒が起きる とのメカニズムを、より直感的な操作が可能な形としてお伝えしています。 間接法については、このページのもう少し先に記載している、『 4、間接法について 』 をご覧下さい。 また、実際のワークショップでの進め方は、 頭蓋WSレベル1、Ver2 > 各回の具体的内容 を参照下さい。 |

|

| ・ 当方で開催しているワークショップについて

以上、治療におけるエネルギーの要素、及びワークショップでエネルギーをどの様に位置づけているかについてお伝えしましたが、一般の治療系の教育機関では、ここでお伝えした様なエネルギーに類することは、テーマとして取り上げづらいかと思われます。

その理由として、エネルギーの作用は科学的に証明の難しいテーマであり、感じ方も個人差があります。

教育機関として提供する為には、トータルのパッケージで統一が取れていることが必要であり、講師間での合意も必要になるでしょう。

当方のワークショップは個人で主宰しているささやかなものですが、逆に一般の治療系の教育機関では取り上げづらいことを、補完的な意味合いとしてお伝えできればと考えています。

|

|

| 2、内臓マニュピレーションワークショップ、Ver2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

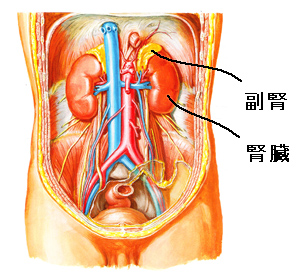

| ・ 内臓マニュピレーションとは 内臓マニュピレーションとは、オステオパシーでの内臓に対する手技療法であり、1980年代にフランス人のジャン・ピエール・バラル氏が治療体系としてまとめたもを指しています。 内容はかなり多岐に渡っており、物理的な要素として提示されているものもあれば、エネルギーを強く意識させるものもあり、前者の代表的なものとしては、モビリティ(内臓他動力、呼吸による横隔膜の動きにより動かされる内蔵の動き)を手がかりにして行う治療があり、後者の代表的なものとしては、モティリティ(内蔵自動力)と呼ばれる動きに働きかける治療があります。 モティリティとは、内臓を含む全身の全てのパーツに対する、インスピア及びエクスピアと呼ばれるエネルギーの入ったり出たりする繰り返しの動きの名称であり、この動きに働きかけることで治療を行います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・ 内臓マニュピレーションワークショップVer2 当方では、2009年に頭蓋仙骨のワークショップを始めましたが、同年より内蔵マニュピレーションワークショップもスタートしました。 内臓につきましては、当初から約10年間、前述したモビリティを主とした内容をお伝えしていましたが、今般、頭蓋ワークショップがエネルギーを中心に据えたVer2になったのに伴い、内蔵マニュピレーションワークショップも、テーマの中心をモビリティからモティリテに変更することでエネルギーを中心としたVer2になりました。 具体的には、頭蓋が頭蓋リズムのアンバランスを知覚してその改善を指標とした内容に対して、内臓ではモティリティのアンバランスを知覚してその改善を指標とした内容になります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・ モティリティの知覚 頭蓋リズム、及びモティリティは、ともに根源的なエネルギーの循環が、前者は骨格系、後者は内臓を含む全身のパーツに物理的なリズムとして顕現したものであると考えられます。 この時、頭蓋リズムは骨格系のリズムとして対象が単一ですが、モティリティはリズムの対象が多岐にわたり、その為に、一般的にはモティリティの方が知覚が難しい言われていますが、頭蓋と同様に、学びの導入時に、物理的な要素に加えてエネルギー的な要素についてもきちんと言語化してお伝えすると同時に、エネルギーを知覚するための適切なエクササイズを交える事で、知覚の範囲はエネルギー的な要素まで拡張され、モティリティの知覚も、一気に容易になります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モティリティの知覚は、ワークショップ補足 > 頭蓋リズムとモティリティ に、もう少し詳しく述べています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・ 対象となる部位 内臓マニュピレーションVer2での対象となる部位を以下に表にして示します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・ 腎臓治療の有用性 2002年に内臓マニュピレーションをワークショップ形式で習い、臨床で最も役に立ったのが腎臓になります。 理由は、腰痛の治療で腎臓の開放が役に立つケースがしばしばあり、臨床の場で腎臓への施術が可能になれば、それだけでもワークショップへの参加の意義はあると思います。 そこで、腎臓については、ワークショップでも少し詳しく取り上げています。 |

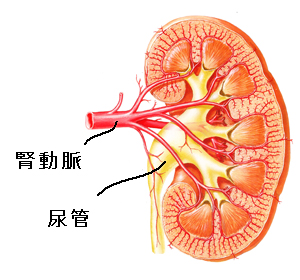

| ・ 腎臓の滞りの代表的な4つのパターン ・腎動脈の歪み、硬化、縮み、:腎臓が内側に引っ張られる様に、変位、変形します ・尿管の歪み、硬化、縮み、:腎臓が内側且つ下方に引っ張られる様に、変位、変形します ・副腎の歪み、硬化、:モティリティの動作において、頭でっかちでフラフラした動きになります ・腎臓そのものの位置の変位: モティリティの動きの中心軸ですが、左右で非対称になっていたり、本来の位置から変異している場合があり、上記の3つの筋肉との付着部、若しくは周囲の結合組織の歪みが原因になります |

|||

|

|

||

| ・ 腎臓の治療 ワークショップでは、以下の方法をお伝えしています。 モティリティを知覚して、インスピア、エクスピア、の動きを左右で比較し、問題の有無を判断します。 (腎臓に限らず、左右の比較で問題の有無を判断することは、かなり有用な方法となります) 問題を有する場合、上記4つのどれに相当するのかの判断を行い、問題のありそうな部位の目途をつけ、前後から両手で挟み、交互に相対的に動かして間接法を適用します。 |

|||

| 4-1、間接法の特徴 | |

| ・間接法の特徴 1:弱い力で開放が可能 操作としては、組織を可動範囲の内側で軽い力で動かす優しいアプローチであり、腕力を必要としません。 実際に間接法による治療を体験し、弱く優しい力で十分な効果が出ることを実感して頂けますと、普段は強い力を使われていたベテランの施術者の方々で、カルチャーショックを受けた方が幾人も居ます。 |

|

| ・間接法の特徴 2:組織を動かすに当り、大きく動かすことは不要で、小さな量で解放が可能 上記、弱い力でも解放が可能とお伝えしましたが、同時に、組織を動かす量も小さな量で解放が可能です。 要するに、組織を物理的に動かして治癒エネルギーを患部に誘導する場合、弱くて小さくとも可能言うことになります。 |

|

| ・間接法の特徴 3:施術する側、施術を受ける側、ともに身体の負担が少ない 本件は、ある意味特筆すべき事項で、『 組織を動かすに当り、弱くても小さくても可能 』と言うことは、施術する側にとって疲労が少なく指とか腕を痛める心配がありません。 この事は、同時に施術を受ける側の患者さんにとっても、身体の負担が少ないことに繋がっています。 |

|

| ・間接法の特徴 4:適用範囲が広大 私が色々と適用してみた限りでは、筋骨格系、靭帯、筋膜・間膜等の結合組織、更にチャクラ等に発生したエネルギーの歪みまで、広い範囲で適用が可能です。 |

|

| 4-2、間接法の実例 |

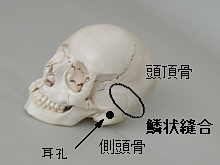

| ワークショップでお伝えする間接法の実例を説明します。 間接法は、頭蓋仙骨治療を始めとして、内蔵マニュピレーションや全ての治療における歪みの開放に適用が可能と考えられますが、ここではその1例として、頭蓋骨の鱗状縫合と呼ばれている縫合部への適用をてお伝えします。 |

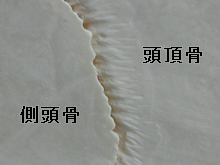

| ・鱗状縫合とは 先ず、鱗状縫合について、頭蓋模型を元にして説明します。 |

|

鱗状縫合の位置 耳の上側に位置しています |

縫合部分の拡大図 側頭骨のエッジの内側に、頭頂骨が入り込んでいます |

| 鱗状縫合は、頭部の耳の位置にある側頭骨と、その上側にある頭頂骨で構成される継ぎ目を指します。 左図は頭蓋全体に対する鱗状縫合の位置を、右図は継ぎ目の拡大図で、側頭骨の内側に頭頂骨は入り込む形で継ぎ目が構成されており、側頭骨がちょうど魚の鱗の様な形状のため、鱗状縫合と呼ばれています。 |

|

| この鱗状縫合ですが、頭蓋全体がクレニオリズムインパルスにより閉じたり膨らんだりするタイミングで、側頭骨の内側に頭頂骨が入り込んだり、外側に出たりする形で動いており、頭蓋全体の膨張・収縮の動きに歪みが発生した場合、殆どの場合で鱗状縫合の動きにも歪みが発生するため、縫合部解放のエクササイズの最も好適な部位として取り上げています。 (本件、側頭骨と頭頂骨の動きも含めて、実際のワークショップで詳しくお伝えします) |

|

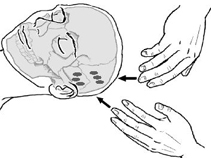

| ・鱗状縫合に対する間接法の操作 右のイラストは、左側の鱗状縫合に間接法を適用する場合の指のポジションを示しています。 ・施術者の左手の3指を耳のすぐ上に、持って行きます ・右手の3指は、鱗状縫合の上側に持って行きます |

鱗状縫合の解放 |

|

| その状態で、頭皮を軽く動かす感じで左右の3指を互い違いに動かしますと、抵抗の大きい方向と小さい方向があり、抵抗の少ない方向に軽く動かし、やはり軽い圧をかけ続けて待っていますと、治癒反応が誘発され解放が起こります。( 歪みの存在が、抵抗の大小の差として現れています ) | ||

| 前述したように、これは、間接法の操作の1例であり、適用可能な部位が無限にあると同時に、指のポジションも無限にあります。 前記、『 患部に治癒エネルギーを誘導する場合、組織を動かす量は弱くて小さくても可能 』 とお伝えしましたが、この事は、その部位に対して両手を挟むようにポジションを取り、両手を相対的に動かして患部を少しでも移動させることが出来れば間接法の適用が可能と言うことであり、大きく動かすことの難しい深層に対しても、治癒反応を誘発させることが出来ます。 |

||

| 因みに、1部繰り返しになりますが、抵抗の小さい方に動かす方法を 『 間接法 』、抵抗の大きい方に動かす方法を 『 直接法 』、その中点で待っている方法を 『 中間法(BMT) 』 と呼んでおり、これらは、解放と言う事象の裏と表とも考えることが出来ます。 | ||

| 以上、物理的な操作を中心に説明しましたが、では、何故どの様なメカニズムで解放が起こるのでしょうか? 従来のオステオパシーにおいては、一般的に中枢神経に対する働きかけとして説明されており、私もその説明を教わり、当方のワークショップでもそれを踏襲していました。 しかし、私が実際に臨床で適用している感じは、中枢神経系の作用と言うより、治癒エネルギーを操作している感じが強く、今般、Ver2 に進化するに当り、実際の操作を以下のような説明でお伝えしていますが、より直感的な操作で適用が可能になります。 『 物理的な操作によりエネルギーの窓を開き、治癒エネルギーを誘い入れ、治癒反応を誘発させる 』 ワークショップでは、更に、間接法・直接法・中間法のそれぞれのメカニズムを構造的に描いたイラストをお渡ししていますが、構造をイメージして頂くことで、よりスムーズに治癒反応の誘発を習得出来るように意図しています。 |

||

| 因みに、間接法のメカニズムについて、従来の説明(中枢神経系への働きかけと)から、今般、Ver2 に進化するに当り、これらの経緯を以下に説明をしていますので、宜しければご覧下さい。 | ||

| ワークショップ補足 > 2、間接法のメカニズム |

| 6、受講対象者 |

| 受講対象は、治療家やボディワーカー等の方々で、自分の施術の枠を広げたり、レベルアップを望んでいる方、同時に既に臨床の場をお持ちの方を想定した内容になっています。 |

| 実際に参加される方の半数以上は、柔道整復師、鍼灸・マッサージ師、理学療法士、等の国家資格の有資格者、もしくは、カイロプラクティック、整体、アロマ、フェイシャル、等で開業されている方々です。 |

| ・ 治療系で臨床の場をお持ちの方 ここまで、幾度かお伝えしていますが、治療におけるエネルギーの作用について、机上の理論ではなく、 『 臨床の中で実際に起こっていること 』 として、認識する機会を提供出来ればと考えています。 私も、開業した頃は治療におけるエネルギーの作用は全く理解しておらず、2006年頃、エネルギーの作用を否定できない感じで経験する機会に恵まれ、治療に対する考え方が一気に変革した経験があります。 この変革は、早ければ早いほどベターで、遅れるほど時間を無駄にしてしまう感じで、この件に関しましては、トム・シェーバーも同様のことを話していました。 |

| ・ ボディワーク、リラクゼーション系で臨床の場をお持ちの方 頭蓋や内臓は、ボディワークやオイルマッサージ、リラクゼーション系のサロン等とも親和性が高く、即戦力としてメニューに追加して頂けると思います。 元々エネルギーに関して感性のある方でしたら、エネルギーと物理の両方が同時に作用していることの基礎を学んでみることで、タッチがより的確になることも期待されます。 リラクゼーション系から治療系にシフトを考えている方にとっても、よいステップになると思います。 |

| ・ 他所で、頭蓋のセミナー等に参加してみたが、いまいちだった方 他所とは切り口が異なりますので、お役に立てるかも知れません。 |

| ・ 未経験の方 頭蓋につきまいしては、全くの初心者の方も受け入れており、他の治療系のキャリアのある方の中に入りましても、足を引っ張る心配は無用で、治療にご興味ご関心のある方にとって、実際のプロの方と同じ場で学ぶ機会は貴重なもにのになると思います。 過去において、大学4年(三鷹のICU)の方が将来の医療系に進む可能性を感じて、前もっての知見を広げるために当方のワークショップに参加されたケースもありました。 |

| 7、形式、費用、その他 |

| ・開催要件 | ||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| ( 注釈:頭蓋における中間復習について ) 2回目が終った時点(日程調整の関係で変更の可能性があります)で、人数2人での中間復習を入れています。 この趣旨は、参加者4人では難しい、1人1人の個性に合わせたアドヴァイスを差し上げることにあります。 |

||||||||||||||||||

| 以上は開催要件の抜粋です、詳しいカリキュラム、欠席の場合の補講の扱い、等は以下のページをご覧下さい ( 但し、現在HP改版作業中であり、このページに記載の内容が優先されます ) ・ 頭蓋仙骨治療ワークショップ ・ 内臓マニュピレーションワークショップ |

||||||||||||||||||

| 8、テキスト |

| ・エネルギーと物理の関連について 先ず最初に、エネルギーと物理の関連について、可能な限り言語化した、当方作成の資料を元に学びを進めます。 |

|||||

| ・指の使い方を詳述したオリジナルテキスト 頭蓋骨に対する指の位置関係を詳細に図示したイラストを使用、練習や復習に活用して頂けます。 以下に、イラストやテキストの雰囲気を示します。 |

|||||

|

・ 個人セッション申し込み方法

以下の7項目を記入して、メールにて申し込みください < mitani@yf6.so-net.ne.jp >

(一般のセッションは受け付け中止の場合でも、 W S のための個人セッションは受け付けています)

★申し込みに際してのお願い

Eメールですが、当方からの返信に対して、『 返信に元のメッセージを含める 』 との設定でお願いします。

当方、色々な連絡をEメールで行っており、元のメッセージが含まれていませんと元のメッセージの確認作業が必要になり、

多大な手間が発生しますので、配慮の程をお願い致します。

------------------------------------------------------

① お名前、性別、生年月日

② 普段お使いのメールアドレス

③ プロフィール、有資格者等、既に施術をされている方は必ずその内容等をお知らせ下さい

④ お住まいの場所

⑤ 連絡先(ケイタイ番号等)

⑥ 希望するWSの種類、及び参加希望の動機

⑦ WSに参加可能な概略の曜日、時間帯

------------------------------------------------------

個人セッションの枠、費用は、以下の通りです(基本的に、通常のセッションと同等です)

・枠:14:00~、18:00~

・時間:1セッション90分~120分

・費用:\15000-

・定休日:不定休(1Week当たりで、セッション数の上限を設けています)

------------------------------------------------------

・ 開催までの流れ

① 個人セッションをお受け頂き、納得して頂ければウェイティングリストに入れさせて頂きます

② 条件に合うメンバーが4人揃った時点で連絡いたします ( 注釈 )

③ 参加の意向を確認後、参加者全員で スケジュール調整サイト を使い、スケジュールを調整します

④ スケジュールの調整がつくと参加費用の振り込みをお願いします

⑤ 全員の振込みをもって開催が確定になります

( 注釈:連絡を差し上げた時点でキャンセルもOKです、その場合キャンセル料等は発生しません )

------------------------------------------------

| ・早めの受講を希望される方 |

| 条件の合う参加希望の方が4人集まりますと開催になります。 お知り合いの方を誘って頂きますと、早めの開催が可能になります。 |

| 11、講師 | ||

| 1999年10月より、吉祥寺の井の頭公園沿いのマンションの一室で、ロルフメソッド の施術者として、キャリアをスタートしました。 頭蓋仙骨治療 につきましては、マーク・カフェル、ジム・アッシャー、2004年よりトム・シェーバーに師事しました。 |

||

| その様な中で、2009年より頭蓋・内臓ワークショップとして頭蓋仙骨治療の講座を始めました。 また、2012年の秋より、カイロプラクティックの専門学校の卒後教育のクラスで、触診、及び治療技術について毎週1回の通年の授業で講師をしています。 自分で主宰しているワークショップとは趣がことなり、私にとっても多くの学びになっております。 |

| 因みに、大学では機械工学を専攻し、メーカーで10数年間機械 ( 工場等で使われる産業用の製造設備

) の設計をしていました。 機械設計の経験は、患者の身体全体に対する空間的な認識に、頭蓋仙骨治療に絞ると頭蓋骨を立体的且つメカニカルに認識する時の感覚として、期せずして役立っています。 |

|

| 役に立っていることをハッキリと自覚したのは、専門学校で教える機会を得て、『 何で自分はこの様な施術が出来るのだろうか?』 と言うことを真剣に悩むことになり、その差は機械の設計業務をこなす過程で得られた、空間認識能力に負う部分が大きいことに思い至りました。 まさに、期せずして役立っている訳です。 |

|

| また、生徒さんに教えていまして、専門学校ですので正式に解剖学を学んではいるのですが、例えば筋肉について、本来施術に役立たせる為に学んでいる解剖学であり、覚えた筋肉が、実際の施術時に患者の皮膚の内側に立体的にイメージ出来れば、そのイメージが正確であればあるほど実際の施術も正確になり、治療効果のアップに直結します。 しかし、一般的に解剖学は座学であり、施術は実技であるため、両者のイメージが乖離している場合が見受けられ、折角苦労して学んで暗記もした解剖学が施術に活かされていない事例を痛感する事態となりました。 言い換えると、折角学んだ解剖学が知識のレベルに留まってしまい、知恵として活かされていない感じなのです。 そこで施術の対象となる筋肉について、例えば大腰筋でしたら、実技の直前の座学の時間に、実際に大腰筋のイラスト描いてもらうことにしました。 この時、単に解剖学のテキストに載っているイラストを渡して、それを描いてもらう方法では、効率が著しく低下します。 この理由は、解剖学のテキストに載っているイラストでは、対象となる部位と同等な感じで、周囲の組織も詳細に描かれており、メリハリが低下してしまうからです。 そこで、対象となる部位、例えば、キーマッスルの1つである、『 大腰筋 』 について考えてみましょう。 解剖学のテキストでは、大腰筋と同時に周囲の全ての筋肉(横隔膜、腰方形筋、腸骨筋、等々)や、靱帯、内臓、骨格、等々が全て描かれていて、かなり煩雑になっています。 そこで、実際に大腰筋に対して施術する場合に、正確にイメージが出来ると好ましい要素のみを抽出して三谷が白板にイラストを描き、それを参考にして、白紙にフリーハンドで描いてもらいますが、大腰筋をテーマにした授業を4回連続で行う場合、毎回イラストを描いて貰いますと、回を追うごとに確実にイラストが上手になり、それと並行して施術も的を得た形で上達して行きます。 これを、1年、2年と続けていると、ある時、根源的な感じでイラストが洗練される場合があり、ここまで来ますと、講師として、その生徒が全ての施術においてレベルアップに繋がった実感を得られます。 また、例えば、心臓に対する手技を教えた場合、生徒の方から『 このテーマでは、先にイラストを描くことをしないと、ダメだな。』 と言う感じを自然に感じて貰えるようになって来ました。 |

|

| 毎回の授業で、この様な意図の見本となるイラストを事前に作成し、生徒の描いたイラストのチェックを行う訳ですが、会社員時代主任として、5~6人の部下の作成した機械図面をチェックしていた経験がもの凄く生かされている実感があります。 不思議な巡り合わせですね、(^^) |

|

| 過去の記憶と言いますと、実はこれ以外にも、色々な前世の記憶があり、インド、チベット、地中海、エジプト、そして日本でも前世の記憶があるのですが、特にヨーロッパでの前世で機械の設計を行っていた記憶があります。 これは、かなりヤバイ記憶であり、いずれ何処かでお伝え出来るかも知れません。。。。。。。。 |