内容を見直しました(20254/11/28)

| Ver2に移行に当り、更新しました(2021/9/30) 内容を見直しました(20254/11/28) |

||

|

||

| ( 本ページのみが表示される場合、内臓ワークショップ、Ver2 をクリックすることで左側に目次が表示されます ) | ||

| 1、内臓マニュピレーションワークショップ、Ver2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・ 内臓マニュピレーションとは 内臓マニュピレーションとは、オステオパシーでの内臓に対する手技療法であり、1980年代にフランス人のジャン・ピエール・バラル氏が治療体系としてまとめたもを指しています。 内容はかなり多岐に渡っており、物理的な要素として提示されているものもあれば、エネルギーを強く意識させるものもあり、前者の代表的なものとしては、モビリティ(内臓他動力、呼吸による横隔膜の動きにより動かされる内蔵の動き)を手がかりにして行う治療があり、後者の代表的なものとしては、モティリティ(内蔵自動力)と呼ばれる動きに働きかける治療があります。 モティリティとは、内臓を含む全身の全てのパーツに対する、インスピア及びエクスピアと呼ばれるエネルギーの入ったり出たりする繰り返しの動きの名称であり、この動きに働きかけることで治療を行います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・ 内臓マニュピレーションワークショップVer2 当方では、2009年に頭蓋仙骨のワークショップを始めましたが、同年より内蔵マニュピレーションワークショップもスタートしました。 内臓につきましては、当初から約10年間、前述したモビリティを主とした内容をお伝えしていましたが、今般、頭蓋ワークショップがエネルギーを中心に据えたVer2になったのに伴い、内蔵マニュピレーションワークショップも、テーマの中心をモビリティからモティリテに変更することでエネルギーを中心としたVer2になりました。 具体的には、頭蓋が頭蓋リズムのアンバランスを知覚してその改善を指標とした内容に対して、内臓ではモティリティのアンバランスを知覚してその改善を指標とした内容になります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・ モティリティの知覚 頭蓋リズム、及びモティリティは、ともに根源的なエネルギーの循環が、前者は骨格系、後者は内臓を含む全身のパーツに物理的なリズムとして顕現したものであると考えられます。 この時、頭蓋リズムは骨格系のリズムとして対象が単一ですが、モティリティはリズムの対象が多岐にわたり、その為に、一般的にはモティリティの方が知覚が難しい言われていますが、頭蓋と同様に、学びの導入時に、物理的な要素に加えてエネルギー的な要素についてもきちんと言語化してお伝えすると同時に、エネルギーを知覚するための適切なエクササイズを交える事で、知覚の範囲はエネルギー的な要素まで拡張され、モティリティの知覚も、一気に容易になります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モティリティの知覚は、ワークショップ補足 > 頭蓋リズムとモティリティ に、もう少し詳しく述べています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・ 対象となる部位 内臓マニュピレーションVer2での対象となる部位を以下に表にして示します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

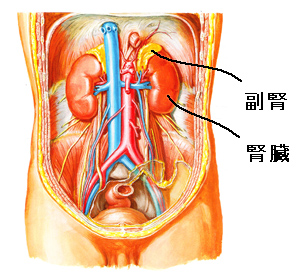

| ・ 腎臓治療の有用性 2002年に内臓マニュピレーションをワークショップ形式で習い、臨床で最も役に立ったのが腎臓になります。 理由は、腰痛の治療で腎臓の開放が役に立つケースがしばしばあり、臨床の場で腎臓への施術が可能になれば、それだけでもワークショップへの参加の意義はあると思います。 そこで、腎臓については、ワークショップでも少し詳しく取り上げています。 |

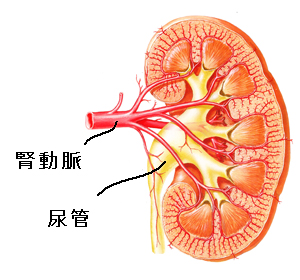

| ・ 腎臓の滞りの代表的な4つのパターン ・腎動脈の歪み、硬化、縮み、:腎臓が内側に引っ張られる様に、変位、変形します ・尿管の歪み、硬化、縮み、:腎臓が内側且つ下方に引っ張られる様に、変位、変形します ・副腎の歪み、硬化、:モティリティの動作において、頭でっかちでフラフラした動きになります ・腎臓そのものの位置の変位: モティリティの動きの中心軸ですが、左右で非対称になっていたり、本来の位置から変異している場合があり、上記の3つの筋肉との付着部、若しくは周囲の結合組織の歪みが原因になります |

|||

|

|

||

| ・ 腎臓の治療 ワークショップでは、以下の方法をお伝えしています。 モティリティを知覚して、インスピア、エクスピア、の動きを左右で比較し、問題の有無を判断します。 (腎臓に限らず、左右の比較で問題の有無を判断することは、かなり有用な方法となります) 問題を有する場合、上記4つのどれに相当するのかの判断を行い、問題のありそうな部位の目途をつけ、前後から両手で挟み、交互に相対的に動かして間接法を適用します。 |

|||

| 2、内蔵ワークショップVer2でお渡しする資料 | |

| 内蔵ワークショップVer2では、以下の4種類の資料をお渡ししています。 ・ 内蔵Ver2の概略、頭蓋Ver2との関係について ・ モティリティの知覚 ・ モティリティ及びエネルギーの認識に対する補足 ・ 内蔵マニュピレーションVer2、6回の内容 ・ 腎臓の治療 ・ 参考図 |

|

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| 4、内臓ワークショップ、Ver2 の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ★ 一旦納入して頂いた参加費は、当方の都合で中止以外は返却いたしません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ★ 参加に当たっては、最新の情報の確認をお願い致します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ★ 内臓ワークショップのみに参加希望の方でも、原則、頭蓋からの参加をお願いしています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ☆ セッションルームの場所(吉祥寺駅徒歩2分) ☆ ご質問、お問い合わせはお気軽に |