| 2023/6/14 サイトの構造変更、及び全面的に見直し | |||

| 2024/7/14 全面的に見直し | |||

|

|||

| ( 本ページのみが表示される場合、発達障害の治療 Ver2 をクリックすることで左側に目次が表示されます ) | |||

|

|||||||||||||

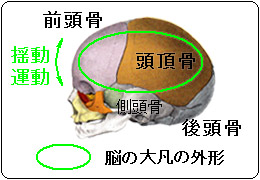

| 以下、頭蓋骨の引っ込みによる脳への圧迫について、各々の頭蓋骨を名称で示しながら考察を進めますが、名前の由来が位置から来ている場合が多く、名前から大凡(おおよそ)の位置をイメージ出来ると論旨を追うのが容易になります。 そこで、『 主要な頭蓋骨の名称と位置の関係 』 として別ページで説明しています。 |

・頭蓋の歪みが頭頂骨の変位として現れ易い原因 |

|

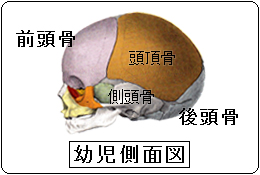

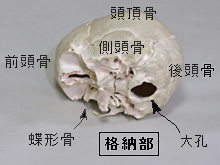

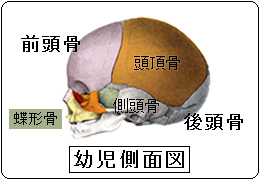

| 人間は、幼児から大人になる過程で全身が成長しますが、脳も頭蓋に格納された状態で両者は同時に成長し、この過程で個々の骨の成長にアンバランスが発生すると、大人の場合とは異なるレベルの強い歪みとなります。 頭頂骨が脳を圧迫してしまう原因を右上のイラストを参考にして以下に考察します。 |

|

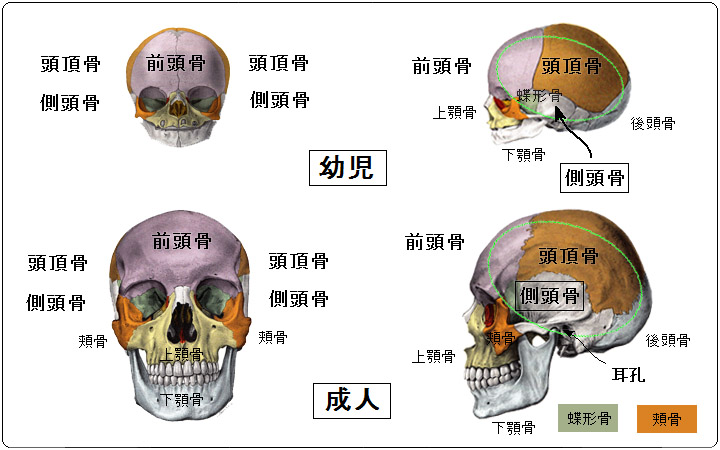

| 右上のイラストは小児と成人の頭蓋の様子を比較する形で描かれており、目視でOKですので、先ず頭頂骨について比較してみて下さい、次に頭頂骨の下側に位置する側頭骨を比較してみましょう、頭頂骨に対して側頭骨の成長率が大きい事が見て取れると思います。 このことは数値的に検証可能で、小児に対する成人の成長率を計算してみると、頭頂骨は約4倍、側頭骨は約10倍であり、頭頂骨に比べて側頭骨の成長率が約2.5倍程大きく、成長率が大きいほどアンバランスが発生し易い訳です。 |

| 同時に、側頭骨は、右のイラストに示した様に構造的に左右対称に位置し、これらにアンバランスが発生すると左右の対称性が崩れ、その影響が頭頂骨に強く現れ、頭頂骨が内側に入り込み、脳の圧迫に繋がると考えています。 そして、成長期の頭頂骨の引っ込みによる脳の圧迫は、脳にとってはかなりのダメージになると考えられます。 |

|

||||

| ここまで、頭頂骨が内側に引っ込み脳を圧迫する原因の1つとして、側頭骨は成長率が大きく、且つ左右対称に位置している為、発達時にバラツキが発生し易く、頭頂骨の引っ込みとして現われ易いことをお伝えしました。 | |||||

| 頭頂骨による脳の圧迫は、ここで述べた以外にも複数の要素が関係し、以下、上記述べたことも含めてもう少し詳しく以下にお伝えします。 因みに、この様な考察は、実際の治療においても有用な知見となります。 |

2、頭頂骨により脳の圧迫が発生する複数の要因 |

| 頭蓋の歪みにより頭頂骨が内側に引っ込み、脳を圧迫してダメージを誘発する要因について、4つの要素が考えられ、1部繰り返しになりますが、先ずこれらの項目を要約して表によりお伝えし、次に順次その概略をお伝えします。 また、更に詳しい考察について、このページの下部に < 補足 > として説明しています。 |

|

|

||||||

| 成長期の頭蓋の歪みの要因 | 要約 |

| ①、側頭骨は他より成長率が大きい | 頭頂骨の成長率に比べて、側頭骨の成長率は、約2.5倍 骨は成長の度合いが大きいほど、アンバランスが発生しやすい |

| ②、左右対称部の成長率の違い | 左右対称な部位のアンバランスは構造的に大きな歪みとして現れ易い 側頭骨のアンバランスは、頭蓋全体及び頭頂骨の歪みや変位として大きく現れる |

| ③、頭頂骨の引っ込みによるダメージ | 頭頂骨は脳の格納部の蓋に相当し、引っ込むと脳を強く圧迫する |

| ④、側頭骨は単体でも歪み易い | 側頭骨は形状が複雑で、構造的に歪み易く、その歪みが蓄積し易い |

②、左右対称部の成長率の違いによる歪み |

|

|

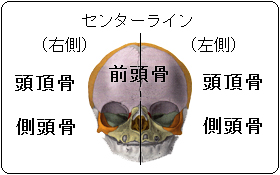

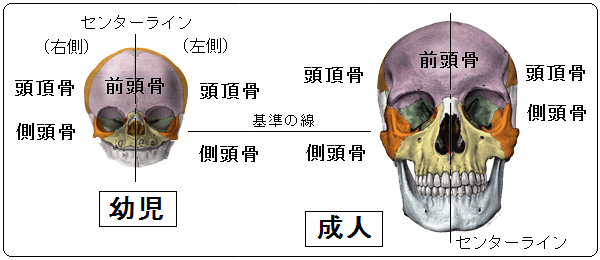

| 左の図は、幼児の頭蓋を正面から見ていますが、左右対称でありセンターラインを描く事が出来ます。 もし、左右の側頭骨の上下方向の高さが異なると、本来直線であるセンターラインも大きく傾き、頭蓋は形状的に大きく歪んでしまいます。 |

||||||||||

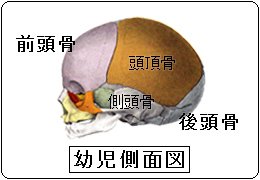

| それに対して、右側に幼児側面図を示しますが、そもそも前後は非対称であり、前後の主要な骨である前頭骨と後頭骨の成長率に違いが発生しても、元々非対称であり、特段大きな歪みにには繋がらないと考えられます。 | ||||||||||

| 従い、左右に対称な部位に位置し、且つ(周辺部ではなく)中心部に位置する側頭骨の成長のバラつきは、頭蓋の顕著な歪みに直結し、同時に側頭骨は特に成長時にバラつきが発生しやすい骨であり、側頭骨の成長のバラつきが頭頂骨の引っ込みをよる脳への圧迫を誘発していると考えられます。 従い、発達段階の頭蓋の歪みの治療は、頭頂骨の引っ込みに対する施術と同時に、側頭骨に対する歪みの解放が効果的であり、必須であると考えています。 |

||||||||||

|

||||||||||

③、頭頂骨の引っ込みによる脳のダメージ |

| 左右の側頭骨の成長にバラツキが発生すると、個々の骨片のアンバランスを超えて頭蓋全体の歪みとなり、左右の頭頂骨の変位や引っ込みとして強く現れ、脳への圧迫の要因となり易いことをお伝えしました。 ここでは、頭頂骨の引っ込みによる脳への圧迫は、構造的に脳のダメージに繋がりやすいことを説明します。 |

・頭頂骨が脳を圧迫する構造 |

| 頭頂骨が脳を圧迫した場合の圧迫の様子を、以下のイラストを元にして説明します。 |

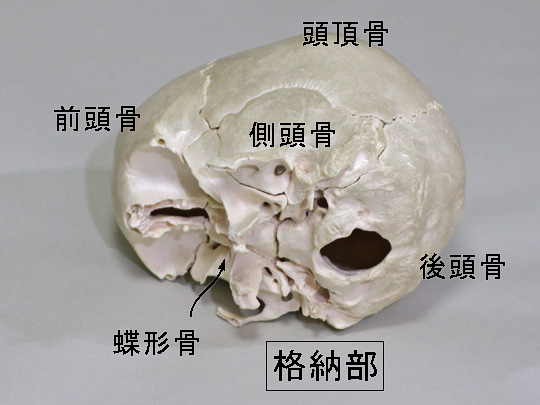

骨片の継ぎ目を読み取って頂く為に、大きめな写真を載せています |

|

| 上の写真は、頭蓋において脳を格納する部分を斜め下から眺めた状態を示しています。 後頭骨の中央に空いている孔は大孔と呼ばれ、この孔から中枢神経が下方に伸びています。 頭蓋は、ラグビーボールの様な閉じた楕円の球体になっており、外部の衝撃から脳を守る構造になっています。 |

|

| この状態は、脳は楕円の球体の中に閉じ込められていると同時に、この楕円の球体である頭蓋は、外部からの衝撃から脳を守るために必要な強度(言い換えると硬さ)を有しています。 もし頭頂骨が内側に引っ込むと、脳は斜め上から圧迫されることになり、下側で脳を支えている前頭骨、蝶形骨、後頭骨に押し付けられることになりますが、これら3個の骨は前述の通りある程度の強度を有しているため、脳は逃げ場の無い形で圧迫を受けることになり、成長期の脳がこの様な圧迫を受けた場合、より重篤なダメージの発生が考えられ、発達障害の要因の1つであると考えています。 |

|

|

|||||||||

④、側頭骨は歪み易い形状をしている |

|||||||||

| ここまで、頭頂骨の変位による脳への圧迫について、3つの要因をお伝えしましたが、全てに側頭骨が関係しています。 同時に、側頭骨は骨単体に於いても歪み易く、歪みを蓄積し易い形状及び構造になっています。 |

|||||||||

| 以下に、形状的要素と構造的要素について説明します。 | |||||||||

・形状的要素:3方向に不連続部分が形成されている右中は左側頭骨を下側から、右下は内側より撮影した写真になります。右中の写真で示す通り、側頭骨の前側は蝶形骨、後ろ側は後頭骨、上側は頭頂骨、これらとそれぞれ縫合結合を形成しており、下側中央に錐体部が内側に向かって概ね5cm程度出っ張る形で形成されています。 これは、前側、後ろ側、上側、3つの方向に関して、折れ曲がる様な形状であり、この様な形状は材料力学的に不連続部分と呼ばれ、歪みの発生し易い形状になります。 |

|||||||||

・構造的要素:2個の骨が発生段階で癒合している同時に、内側に向かって出っ張っている錐体部と、蝶形骨、後頭骨、及び頭頂骨と3方向で縫合結合を形成している皿の様な部分は、胎児の時点では異なる骨であり、成長段階で癒合してこの様な形状になっています。癒合して形成された骨の場合、内部の密度が均一では無く、部位によって柔軟性が異なり、特に癒合面は硬くなる傾向があり、これも歪みの蓄積しやすい構造となります。 実際に、複数の頭蓋骨の標本を仔細に観察しますと、癒合の部分が継ぎ目として痕跡が残っている固体もあります。 |

|||||||||

| この様な、側頭骨の歪みが発生し易く、同時に歪みの蓄積し易い構造は、成長時に左右のアンバランスが発生し易い原因の1つと考えられます。 | |||||||||

| これらより、繰り返しになりますが、発達障害の治療としては、頭頂骨の引っ込みを改善すると同時に、側頭骨に蓄積している内部歪みの開放も必須であると考えています。 側頭骨の開放については、以下に説明しています。 3、頭蓋への施術 > 側頭骨の開放 |

|||||||||

3、頭蓋への施術 |

|||

| ここまでお伝えした、頭蓋の歪みにより頭頂骨が引っ込み、脳が圧迫され、脳にダメージが発生している場合、先ず最初に、頭蓋全体の歪みを開放し、これらにより頭頂骨による脳への圧迫の緩和を図ることが必要になります。 | |||

①、頭頂骨の解放 |

|||

・触診技術について頭蓋は寄木細工の様に構成されていて、頭蓋リズムと呼ばれる、0.01mmレベルの微細な膨張・収縮の動きを繰り返しており、頭蓋の歪みや、それに伴う骨の引っ込みは、この頭蓋リズムのアンバランスとして現れています。 |

|

||

| ですので、この微細な膨張・収縮の動きを知覚すると同時に、内在するアンバランスまでも知覚し、これらの改善を指標として頭蓋の歪みや骨の引っ込みに対する治療を行う訳ですが、効果的な治療の為には、0.01mmレベルの動きに内在する歪みにを正確に知覚する触診技術が必要になります。 この様な施術は、当方で日常的に行っている 頭蓋仙骨治療 そのものでもあります。 |

|||

・治療技術について頭頂骨による圧迫を改善する施術は、上記した頭蓋リズムの知覚により、頭蓋の最も大きな歪みの部位を特定し、その歪みを 間接法と呼ばれるテクニック で開放します。ここでの急所は、冒頭でもお伝えした様に、頭蓋の歪みは頭蓋全体が楕円の様に変形することで現れており、場所によって大きく歪んでいたり、場所によっては歪みは小さい訳ですが、最も大きな歪みから開放することに尽きます。 枝葉末節の歪みを開放しても、施術のすぐ後はある程度の効果は得られますが、確実に戻ります。 ケースによっては、数時間程度で、綺麗に戻ってしまうことを保証することまで可能です。 |

|||

| セオリーとしては、先ず頭蓋全体の解放を行いますが、この時点で殆どの場合、頭頂骨の変位はある程度改善されます。 同時に必要に応じて頭頂骨周りの縫合も開放することで、頭頂骨の引っ込みは更に改善されます。 発達障害のお子さんへの施術の場合、成人の方と比べると、みるみるうちに頭頂骨の歪みや引っ込みが改善する場合が多いですが、これは成人に比べて小児の方が柔軟性を有するからであると考えられます。 この事は、言い換えると、小児の方が治療の戻りも大きいことに繋がりますが、いずれにしても継続した治療が効果の定着に繋がります。 |

|||

・間接法について上記、頭蓋の歪みは、間接法と呼ばれるテクニックで開放するとお伝えしました。極々簡単に説明しますと、歪みに対して互い違いに動かし、抵抗の少ない方向で待っていると治癒が起こります。 間接法につきましては、以下に詳しく(かなり詳しいです)説明していますので、必要に応じて参照下さい。 治療の共通概念 > 3、治療について(間接法の説明) |

|||

| また、繰り返しお伝えした様に、頭頂骨の開放による脳への圧迫の軽減と同時に、その要因の1つである、側頭骨の開放も必須になります。 以下、発達障害に於ける特徴的な部位である、側頭骨の開放について、少し詳しく説明します。 |

|||

②、側頭骨の開放 |

| 側頭骨の開放についても、基本、前述した 間接法を適用します。 |

・骨は3層構造で、各々の層に対して正確な施術が急所 |

|||

| 骨単体における歪みの解放について、先ず、骨の構造からお伝えします。 全ての骨は3層構造で出来ており、表層は骨膜、中層は緻密質、深層は骨髄、となっており、各々の層に対して間接法の適用が可能ですが、これらへの効果的な治療は、各々の層のみに対して、出来るだけ正確に間接法を適用することに尽きる感じです。 要するに、先ず骨膜のみに対して間接法を適用し、次に緻密質のみに対して、最後に骨髄に対して間接法を適用することが急所になります。 骨片全体に対して、層を考慮せず単に間接法を適用したり、対象とする層に対するフォーカスが甘いと、治癒エネルギーは層を掻き混ぜることに作用し、効果は著しく低下します。(この様なところで治療家の技量の差が明確に出ます) |

|||

| 側頭骨については、前記、形状的に複雑で、歪みが蓄積し易い構造であることをお伝えしました。 側頭骨に対する施術の場合、形状が複雑であるため、各層に対して正確に間接法を適用する為には、可能な限り形状の正確な把握が求められ、この為には、施術中に骨格模型を横に置き、必要に応じて参考にしながらの施術が効果的です。 形状の正確な認識と同時に、指先での微妙な操作も要求されます。 因みに、当方の部屋には解剖模型が幾つもありますが、この様な意図で徐々に増えてしまいました。 |

|

||

|

|||||||

・実際の施術 |

|||||||

| 実際の臨床ですが、患者に横向きになって頂き、耳の前後を頭皮の上から左右の手の指の腹でタッチし、ゆっくりと徐々に深く入って行きます。 骨膜まで到達すると、指の感触で判りますのでその深さで停止し、上記した間接法を適用します。 具体的には、深さを正確に維持したまま、骨膜の面方向に互い違いに骨膜を動かし、動き易い方向で軽く圧を保持したまま停止し、治癒エネルギーを誘いますが、このまま待ちますと、側頭骨の骨膜の解放が起こりますので、適当なタイミングで切り上げます。 同様にして、もう少し深く入ると緻密質に、更に深く入ることで骨髄に、共に指の感触で到達したことが判りますので、その深さで組織を動かして間接法を適用して治癒エネルギーによる解放を誘います。 この時、治療家は治癒エネルギーの作用(患部に対する作用、及び、歪みが依存しあっている部位への作用)を実際に知覚出来ることが望ましく、組織を動かすと同時に、施術によりどの様に治癒反応が起きているかをリアルタイムで知覚することで、微妙な手加減が可能になり、より効果的な施術になります。 (やはりこの様なところに治療家の技量の差が出ます) 因みに、発達障害の治療に限らず、身体中の全ての骨に対してこの様な方法で内在する歪みの開放が可能です。 |

|||||||

| 以上の内容は、以下のページとも密接に関連があり、宜しければ参照下さい。 | |||||||

| テーマ | 内容 | 備考 |

| 頭蓋仙骨治療Ⅰ:物理的的側面、Ver2 | 頭蓋骨の実際的な歪み、その治療 | 2023/05/14 全面的に更新 |

| 頭蓋仙骨治療Ⅱ:エネルギー的側面、Ver2 | 頭蓋治療におけるエネルギーの作用 | 2023/06/01 全面的に更新 |

| 頭蓋 ( 内臓 ) ワークショップ、Ver2 | ワークショップとしての頭蓋仙骨治療 | 2022/08/12 全面的に更新 |

4、触れさせてくれない場合のアプローチ |

|

| 上記、発達障害に対して当方で行っている治療の、中心となる部分をお伝えしましたが、実際の治療ではこれらに付随して色々な要素が必要になります。 以下、その1つである、物理的な接触を嫌がる場合の、当方の対応を説明致します。 |

|

・触らせてくれない場合、エソテリックヒーリングの応用 |

|

| 子供さんに治療を行っていますと、成人とは違った困難に遭遇する場合があり、その最たるものは治療を嫌がったり、触らせて貰えないケースになります。 その様な場合の1つとして、エソテリックヒーリング と呼ばれている、実際に触れずに、エネルギーのみの治療の応用になります。 |

・施術の様子 |

|

| 例えば、お母様に連れられてお子さんが来られまして、状況等をお聞きしてから施術に入り、先ず最初に頭蓋を物理的に触診しますが、お子さんによっては凄く嫌がり、その瞬間に当方の手を払いのけてしまうケースが多々あります。 | |

| それは当方も織り込み済みで、瞬間であっても触診は出来るので、どの骨のどの部分が変位しているか、陥没しているか等を、ササッと掴みます。 同時に、目視により、全体的にどの様に歪んでいるか、陥没はどのようになっているかも、チェックします。 |

| 次に、同じ部屋の事務を執る場所の椅子に移動し、必要に応じて頭蓋や脳の模型を眺めながら、当方の胸の前にお子さんの頭部があるイメージを創りますが、可能な限り細部までイメージします。 例えば前頭骨と側頭骨の継ぎ目であれば、胸の前で普段物理的に施術している様に頭蓋のイメージを創り、前頭骨と側頭骨の継ぎ目もイメージし、右手の指で前頭骨に、左手の指で頭頂骨に触れているイメージを創り、左右の指を交互に動かすと実際に施術しているような感触が得られます。 ここで間接法を適用する訳ですが、軽く動く方向と抵抗の多い方向があり、軽く動く方向に動かして軽く圧をかけて待っていると、実際に緩む感触が得られます。 |

|

|

| 繰り返しになりますが、これらは全てイメージの世界ですが、この様なアプローチで目の前のお子さんの骨片の引っ込みがみるみるうちに改善される場合が多々あり、また、当方に緩む感覚が得られた瞬間に、お子さん方も表情や態度が変化したり、声が出てしまうケースが過去にありました。 因みに、この様なアプローチでお子さんが嫌がったケースは1度もありません。 嫌がるお子さんに無理に施術すると、幼児期のトラウマになってしまうか、心配になります。 |

| これらを数か所に適用し、再度お子さんの頭部をササッと触診すると、殆どの場合は実際の頭蓋にも治癒効果が確認出来ると同時に、次に治療が必要な部位の情報を掴み、これらを繰り返します。 |

| 以上は、物理的に歪みや引っ込み等の状況を掴んでのエネルギーのみのアプローチですが、この下で述べている、脳や中枢神経等の元々深部で触れないと思われている部位の歪みや滞り (エネルギー的な知覚になります) に対しても、同様にして施術が可能です。 |

|

・触らせてくれない場合の考察 |

| 上記、触らせてくれない場合の治療の1例をお伝えしましたが、頭頂骨が引っ込んでいて脳が圧迫され、且つ頭頂骨を触らせてくれないケースで、上記の様なエネルギー的アプローチによりその場で頭頂骨の引っ込みが改善され、触らせてくれる様になった事例がありました。 これらより類推すると、頭頂骨の圧迫により、その部位に何等かの違和感が発生し、違和感があるが故にそこに触られるのが嫌だったのでは無いかと考えられます。 |

| このことは、発達障害のお子さんに普遍的な事柄の様で、一般的に発達障害のお子さんは触られることが苦手の様です。 |

・エネルギーの作用に対する認識について |

| 一般論になりますが、エネルギーによる治療は認識しずらく、しっかりと効果を感じて頂ける場合もあれば、受け手によっては効果を全く実感出来ない場合もあり、効果の有無を患者のレスのみで確認していると、治療家はけっこうなストレスに晒されることになり、この辺りにもエネルギー治療の難しさがあります。 当方の場合、エネルギー的な作用及び効果は概ねアジナチャクラで知覚していますが、ではアジナチャクラで認識していることがどうして判るかと言いますと、アジナチャクラを自分の意志で閉じたり開いたり可能で、これによりどの情報がアジナチャクラからの知覚であるかが判別可能です。 本件につきましても、頭蓋仙骨治療Ⅱ:エネルギー的側面 にてもう少し詳しく説明していますので、宜しければご覧下さい。 |

5、頭蓋から脊柱、骨盤までの骨格系の歪み |

|

・頭蓋から脊柱、骨盤までの歪み |

|

| 冒頭、頭蓋の歪みの1つのパターンとして、骨が引っ込み脳を圧迫しているケースをお伝えしましたが、右に掲げたイラストで示すように、頭蓋から骨盤までは脊柱により物理的な構造物として繋がっており、頭蓋のみが歪んでいる訳では無く、全身の骨格の歪みの1部分として頭蓋の歪みが発生しています。 | |

| 従い、頭蓋に骨の引き込み等の歪みが発生している場合、頭蓋への施術で引き込みが改善しても、骨格系に歪みが残っていると戻りの原因となります。 実際に、発達障害のお子さんの骨盤を触診してみると、しばしば左右に大きなアンバランスが診られます。 この様な場合、可能な限り、頭蓋の開放に併せて骨盤にも施術を行っています。 |

|

・幼児及び子供と、成人の比較 |

|

| また、頭蓋以外の部位につきましても、エネルギー的なアプローチを行う場合がしばしば発生します。 実際にお子さんにエネルギー的なアプローチを行った場合、幼児及び子供の場合と成人の場合を比べると、幼児及び子供の方が変化の度合いが大きいように感じられます。 この理由ですが、エネルギーは意識の状態と親和性が高く、幼児や子供の場合、成人に比べて自我が未発達で、思い込みやエゴイズムが希薄なため、エネルギーを受け入れやすいのでは無いかと考えています。 |

|

6、脳、及び中枢神経へのアプローチ |

| 前記、患者が触れられることを嫌がり、直接的な施術が困難な場合の対応をお伝えしましたが、それとは意味合いが異なり、脳とか中枢神経で身体の深部にあり、一般的に直接的な施術が難しいと思われる部位に対しましてもアプローチは可能で、施術の内容としてはエネルギー的な比重が大きいですが幾つか方法があります。 ここでは、主なものとして、以下2つの方法について説明します。 |

| (本稿は更に抽象的な内容となっており、難しく感じれるようでしたらスルーして下さい) |

①、モティリティの知覚を用いた、脳及び中枢神経に対するアプローチ |

||||||||||||||||

| ここまで、頭蓋の歪みや骨片の引っ込みにより脳を圧迫しているケースについて、歪みや引っ込みの改善を意図した頭蓋への施術を中心にお伝えしました。 簡単に繰り返しますと、頭蓋は、下左に示した頭蓋リズムと呼ばれる微細な膨張・収縮の動きを繰り返しており、歪みや骨片の引っ込みが発生すると膨張・収縮の動きのも歪んだ動きとなり、これらの動きから歪みを知覚し、歪んだ動きの改善を指標とすることで、頭蓋の歪みや骨片の引っ込みの改善が可能です。 |

||||||||||||||||

| この時、頭部の殻に相当する頭蓋は頭蓋リズムと呼ばれる周期的な動きを繰り返していますが、同時に、内側にある脳から中枢神経についても、下右に示したモティリティと呼ばれる微細で周期的な揺動運動を繰り返しています。 因みに、モティリティは全身の全てのパーツで起っている動きであり、各パーツにより動作は異なりますが、脳の場合は脳の前側が頷いたり(前屈)、起き上がったり(後屈)する、微細な揺動運動になり、その知覚は頭蓋リズムよりもかなり難しくなります。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| もし、脳に圧迫や滞り、ダメージがあると、モティリティの前屈や後屈の動作も歪んだ動きとなり、脳そのものの側から見た、脳に発生している圧迫等の制約を直接知覚することが可能となります。 | ||||||||||||||||

| モティリティの知覚を活用した治療の1例として、頭頂骨が引っ込んで脳を圧迫している場合、引っ込みを改善し圧迫を取り除いたとしても、脳の受けた圧迫が後遺症として残っている場合がありますが、この様なダメージも知覚が可能であり、より丁寧な治療が可能になります。 実際の治療につきましては、『 4、触れることが困難 』 のところで述べた感じと、ほぼ同等となります。 |

||||||||||||||||

| また、頭蓋リズムとモティリティについて、頭蓋リズムのエネルギー的な膨張・収縮の動きと、脳のエネルギー的な前屈・後屈の動きは共に周期性の動きであり、対象に歪みや制約が発生していると、共に歪んだ動きになりますが、頭蓋と脳ではその感触はかなり異なります。 異なる原因は骨と脳の質感の違いに起因し、骨の方がシャープであり、脳の場合はもう少し柔らかな感じになります。 |

||

| 知覚される感覚を具体的に説明しますが、右のイラストも参照下さい。 脳に制約が発生している場合ですが、例えば、左頭頂骨が全体として下方に引っ込むことで脳に制約が発生している場合、知覚される揺動運動は左脳の後方2/3くらいの広い面積で脳が抑えられた感じになります。 また、左頭頂骨が縦軸回転で前側が内側に入り、前頭骨と後頭骨の継ぎ目の部分で脳を圧迫している場合、前頭骨と頭頂骨の継ぎ目の内側にライン状での圧迫が発生し、揺動運動の歪みからもこの様な圧迫の状態が感じられます。 |

|

|

| 因みに、頭蓋リズムとモティリティは、共にブレスオブライフと呼ばれる周期性を有したエネルギーの作用により発生していると考えられ、本件は、このHPの中の以下に詳しく述べています。 |

| 頭蓋仙骨治療Ⅱ:エネルギー的側面 > 4、頭蓋リズムの存在 > ブレスオブライフとは? 頭蓋仙骨治療Ⅱ:エネルギー的側面 > バラル、VMP-その1 頭蓋仙骨治療Ⅱ:エネルギー的側面 > バラル、VMP-その2 |

| また、当方では吉祥寺で、 頭蓋・内臓ワークショップ も主宰しており、ブレスオブライフや頭蓋リズム、各種内臓におけるモティリティの知覚について教える仕事も行っており、これらの実技を可能な限り言語化して説明することで、これらのテクニックを受講生に習得して頂けるように工夫しています。 因みに、ワークショップは全くの初心者の方も受け入れていますので、興味のある方は覗いてみて下さい。 |

| ・お子さんの辛さが伝わって来ます 同時に、この様な脳が圧迫されていることの直接的な知覚は、感覚的ではありますがリアルに感じられ、脳の発達が阻害されていることを実感させられます。 しばしば、発達障害の特徴として、キレ易かったり、癇癪を起こしやすかったり、という症状がありますが、これらも感覚的に納得出来る感じがあります。 |

②、脳及び中枢神経そのものへのアプローチも可能 |

| 上記、モティリティの知覚により脳及び中枢神経の状態を掴み、これらへのエネルギー的なアプローチが可能であることをお伝えしましたが、実は、もっとシンプルに脳及び中枢神経そのものへのアプローチも可能です。 上記、骨に対する施術で、骨は、表層から、骨膜、緻密質、骨髄となっており、これらの層単体に対して正確にアプローチすることが効果的な治療の為の急所であるとお伝えしました。 脳及び中枢神経そのものへのアプローチに関しては、これらは軟膜と呼ばれる極々薄い膜で覆われており、この軟膜に対して正確に施術することが急所となります。 但し、全ての治療の技法はどうしても一長一短があり、これらを十分に掴んだ上でベストな方法を選択したり、組み合わせることが肝要となります。 本件に関しましては、これ以上の具体的な説明は困難な感じであり、ここまでの記述とさせて頂きます。 |

7、効果について |

| 冒頭でお伝えしたように、発達障害の主要な原因が、骨の引っ込みによる脳への圧迫の場合、ここまでお伝えして来た治療を数回行うことで、顕著な変化が現れる場合が多いです。 これは、脳の発達に対する阻害要因がその1部分でも除去されれば、それに呼応して発達が再開されるからであり、この様な場合は、継続しての治療をお勧めします。 しかし、概ね3回の施術で特に変化が見られない場合、発達障害の要因は別のところにあると考えられ、このままで様子を見ることをお勧めします。 |

8、施術時間、費用、その他 |

| 約1h~2h、子供の場合は成人と比べてキャパシティが小さく、また、必要以上の働きかけは意味を為しませんので、当方の判断により1h程度で終了する場合がありますことをご承知置き下さい。 費用は、通常のセッションに準じます。 |

| ☆ セッションの受け方の説明は コチラ ☆ ☆ セッションルームの場所(吉祥寺駅徒歩2分、ヨドバシカメラ手前) ☆ ご質問、お問い合わせはお気軽に |

|

|

★ 補足、及び参考 |

| 以下、補足及び参考になりますが、最初に補足の内容について説明になります。 |

| 項目 | 説明 |

| ・頭蓋リズムの考察 | 当方が、数千人の方を触診した感想です、読んで頂けると嬉しいです |

| ・頭頂骨による圧迫の複数の要因に関する補足 (2-① ~22-④) |

要因について、少し別の角度からもう少し詳しく説明していますが、必要に応じてご覧下さい 目を通して頂かなくとも、支障はありません |

| ・発達障害とは | 当方が発達障害について調べた時のメモになります |

| ・LD(学習障害) | |

| ・ADHD(多動性障害) | |

| ・高機能PDD | |

| ・卵が先か、鶏が先か | 発達障害に関する考察 |

・頭蓋リズムに対する考察 |

||||||||||||||||

| 先ず、患者のコンディションに対する、頭蓋骨の膨張・収縮の一般的な傾向をお伝えします。 私は、頭蓋仙骨治療としてこれまでに数千人の頭蓋を触診しましたが、概ね以下のことが言える様です。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 以上、こんな感じで例を挙げればキリが無いのですが、要するに、心身の色々な状況はかなりストレートに、頭蓋の膨張・収縮の動きに現れます。 | ||||||||||||||||

| いずれにしても、小学校低学年のお子さんとかで、膨張・収縮の動きに制限が発生していたら、色々な面で悪影響が発生している事が考えられます。 そして、それは、情緒的な面にまでも、影響を及ぼしている可能性を感じます。 |

||||||||||||||||

・頭頂骨による圧迫の複数の要因に関する補足 |

||||||||||||||||||||

【補足】、2-①、側頭骨の成長率の違い(本文との違い:実際の計算方法を述べています) |

||||||||||||||||||||

| 下に示した、イラストを見て頂ければ判る通り、幼児から成人への成長では、各々の骨で成長の比率は異なり、幼児の段階で既にある程度成長している骨があれば、幼児から成人の成長の過程で大きく成長する骨もあります。 例えば、頭頂骨は幼児でもそこそこの大きさになっていますが、側頭骨は幼児では小さく、幼児から成人への成長過程で大きくサイズアップしていることが、感覚的にお判り頂けると思います。 そこで、成長の比率を計算し、数字で表してみました。(イラストは、本文に載せたものを再掲示しています) |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

重要な骨の体積の増加率 ( 単位は立方ミリメートル )

|

||||||||||||||||||||

・計算結果より |

||||||||||||||||||||

| 前頭骨、後頭骨、頭頂骨は成長の比率が、4~5倍程度に対して、側頭骨の成長の比率は約10倍であり、上記イラストより、側頭骨の成長の比率が高いことが感覚的に理解されるとお伝えしましたが、実際の計算値でもその裏づけが得られました。 | ||||||||||||||||||||

・計算の方法、及び実際の数値 |

||||||||||||||||||||

| 成人の骨の体積は、当方で所有している頭蓋模型の寸法を実測し計算しました。 幼児の体積は、上記イラストより、成人と幼児の各部の比率を実測し、模型の実測値を幼児のサイズに補正し、計算を行いました。(体積の単位は、立法ミリメートルになります) また、骨の厚さはデータが無いので、成人の約4mmに対して、幼児を2mmとして計算を行いました。 各々の数値は、変数の扱い方でかなり変動する性格のものですが、全てを同じポリシーで扱っているため、比率の比較としては、意味を有すると考えています。 因みに、蝶形骨も脳を格納している骨の1つに含まれますが、形状が複雑で計算から除外しました。 |

||||||||||||||||||||

・発達障害として発病していなくても |

||||||||||||||||||||

| 発達障害における側頭骨の成長のバラツキの影響等は、本文でも説明していますが、例え、発達障害として発症していなくとも、側頭骨の左右のアンバランスが身体全体のバランスに影響を及ぼしている可能性を感じます。 一般的に、身体の歪みから来る辛さは、それが身体の左右のアンバランスとして現れている場合に、より辛く感じる場合が多い様で、逆に言いますと、例え身体に歪みがあっても、左右のアンバランスとして現れてない場合は、それほど辛く感じられない様です。 また、側頭骨の成長のバラツキがあったとしても、成長期から抱えていた問題であり、それなりにバランスを取ってしまい、自覚されていないケースが多いと想像されます。 |

||||||||||||||||||||

| 当方も、実際に数値として明らかな違いが得られたので、今後は、大人の治療においても、側頭骨に注意を払ってみようと考えています。 |

【補足】、2-②、左右対称部の成長率の違いによる歪み(本文との違い:大人と比較して述べています) |

| 上記、側頭骨の成長率は大きく、成長の過程でバラつきが大きいことをお伝えしました。 下に示したイラストは、幼児と成人の頭蓋を正面から見た比較で、側頭骨の下の位置を揃えて配置しています。 このイラストでは、側頭骨及び頭頂骨は、左右それぞれの側にセンターラインを中心に対称的に正確に描かれ、この状態ではセンターラインはきれいな直線になります。 |

|

| それに対して、例えば、成長の過程で左側の側頭骨の成長が遅れると、センターラインは歪みとして上に行くほど左側に傾き、左側の頭頂骨は相対的に引っ込み、左脳を圧迫すると考えられます。 |

| 以上は左右方向のアンバランスに対する考察ですが、前後方向に関しては、そもそも前後方向に対称なセンターラインは存在せず、右のイラストで示すように前側の主要な骨は前頭骨であり、後ろ側の主要な骨は後頭骨ですが、形状は全く異なっており、これらの骨の成長がバラついても顕著な頭蓋の歪みには結びつかないと考えられます。 従い、左右に対称形で位置する骨の成長のバラつきは、頭蓋の顕著な歪みに直結し、頭頂骨の下側に位置する側頭骨は特に成長のバラつきが発生しやすい骨であり、側頭骨の成長のバラつきが頭頂骨の引っ込みを誘発していると考えています。 |

|

【補足】、2-③、頭頂骨の引っ込みによる脳のダメージ(本文との違い:構造的な要素を丁寧に説明しています) |

| 左右の側頭骨の成長にバラツキが発生すると、頭蓋の歪みとなり、左右の頭頂骨の歪みとして変位や引っ込みとして強く現れ易く、構造的な脳への圧迫の要因となることをお伝えしました。 ここでは、この様な頭頂骨による脳への圧迫は、構造的に脳のダメージに繋がりやすいことを説明します。 |

・頭頂骨が脳を圧迫する構造 |

| 頭頂骨が脳を圧迫した場合のメカニズムを、以下の模型の写真により説明します。 |

|

|

| 寄木細工の様に構成され、一見かなり複雑に見えます | しかし、格納部単体で見ると、ある意味、単純な構造と言えます |

| 便宜上、頭蓋全体を、『 上顎ブロック 』、『 下顎骨 』、『 格納部 』、に分け、上左は頭蓋全体を左斜め下から見た写真で、上右の写真は全く同じ角度から見た下顎骨と上顎ブロックを取り外した写真になります。 格納部はラグビーボールの様な楕円の球体になっており、この中に脳が格納され、後頭骨の大孔から中枢神経が下方に伸びています。 |

|

| 格納部の構造ですが、下側は、前頭骨、蝶形骨、後頭骨により構成され、この部分は左右及び上側が開口部で前後に伸びるコの字形を形成し、この開口部の左右のすぐ上に側頭骨が位置し、左右の上側を頭頂骨により塞いだ構造になっています。 ですので、頭頂骨が内側に引っ込むと、脳は斜め上から逃げ場の無い状態で圧迫を受けることになり、成長期の脳がこの様な圧迫を受けた場合、より重篤なダメージの発生が考えられ、発達障害の要因の1つであると考えています。 |

|

【補足】、2-④、側頭骨は歪み易い形状(本文との違い:もう少し丁寧に説明していますが、内容はほぼ同じです) |

||||||

| 以上、側頭骨は成長率が大きく、側頭骨の左右のアンバランスが頭頂骨の引っ込みとして現れ、脳を圧迫した場合、脳は逃げ場が無く、重篤なダメージの発生が考えられることをお伝えしました。 同時に、側頭骨は骨単体で見ても、歪みを蓄積し易い形状になっています。 |

||||||

・側頭骨の形状が、歪みを蓄積し易い理由 |

||||||

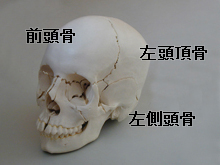

・不連続部分が形成されている側頭骨の模型に対し、異なる角度から撮影した3枚の写真を右に示します。上の写真は頭蓋全体を左側から、左側頭骨に対して単体で正面から撮影した写真で、中央は左側頭骨を下側から撮影した写真になります。 側頭骨の周囲の骨との関係ですが、前側は蝶形骨と、上側は頭頂骨と、後側は後頭骨と、それぞれ縫合結合で繋がっています。 そして中央の下側からの写真を見ますと、前後2箇所の縫合部分は薄くなっており、右下側の内側からの写真を見ますと、上側の頭頂骨との縫合部分も同様に薄くなっています。 更に、中央及び下に掲げた写真で示した通り、側頭骨の内側の下側には錐体部と呼ばれる先端に行くほど断面積が小さくなっている突起(成人で約4~5Cm程度)があり、この中を耳孔が通っています。 以上をトータルで見ると、蝶形骨や頭頂骨、及び後頭骨との縫合部は薄くなっているのに対して、内側の下側で突起を形成している錐体部はコロッとして体積があり、この形状を機械工学的に考えると、体積的に3方向に不連続部分が形成され、応力歪みの蓄積し易い形状になっています。 |

|

|||||

| また、 前側には頬骨と繋がっている 『 頬弓部 』 と呼ばれる細長い突起が伸びていて、この様な突起も不連続形状であり、突起の根本部分に、やはり応力歪が蓄積し易い形状になります。 | ||||||

・2個の骨が発生段階で癒合した構造上記、側頭骨は3方向に不連続部分が形成されていることをお伝えしましたが、元々は錐体部と鰓の様に薄くなっている部分は別の骨であり、発生段階で癒合してこの様な形状になっています。癒合して形成された骨の場合、密度にバラつきがあり、これも応力歪みの蓄積しやすい要因の1つとなります。 実際に、複数の頭蓋骨の標本を仔細に観察しますと、癒合の部分が継ぎ目として痕跡が残っている固体もあります。 |

|

|||||

| 以上お伝えした様に、側頭骨の応力歪の蓄積し易い構造は、スムーズな成長の阻害要因を内包していると考えられ、これらは成長時に左右のアンバランスが発生し易い原因の1つと考えられます。 | ||||||

| ですので、発達障害の治療としては、頭頂骨の引っ込みを改善すると同時に、側頭骨に蓄積している内部歪みの開放が効果的であると考えています。 | ||||||

| 側頭骨の開放については、以下に説明しています。 3、頭蓋への施術 > 側頭骨の開放 |

||||||

| ★ 以下、参考になります。 これは、当方が発達障害の理解のために調べたことのまとめになります。 |

・発達障害とは |

| 発達障害と呼ばれている障害があります。 症状としては、『 知的な発達には遅れが無いにもかかわらず、特定のパターンでの学習や行動について困難性があり、集団での行動で問題に起こしてしまう 』 と言うようなケースを指します。 障害がある場合、一般的に5~6歳前後で他の子どもとの違いが表面化し、判明する様です。 障害の症状は多岐に渡りますが、大きく分けて以下の3タイプに分類されます。 |

| ・読み書き計算等に困難性を示す、動作が緩慢、指示をテキパキとこなせない、等々 : LD(学習障害) |

| ・異様に落ち着きがない、制止しても動き回ってしまう、整理整頓が苦手、等々 : ADHD(注意欠陥多動性障害) |

| ・空気が読めない、コミュニケーションが苦手、拘りが強い、等々 : 高機能PDD(高機能汎用性発達障害) |

| 発達障害のパターンとして、上の表の1番最初に 『 読み書き計算等に困難性を示す

』 を挙げましたが、もし、知的障害があっても同様な困難性が発生します。 と言いますか、この様なケースでは、先ず知的な障害が疑われるでしょう。 しかし、知的な障害が発生していれば、最初にお伝えした 『 特定のパターンでの困難性 』 に留まらず、色々なところで困難が発生すると思われます。 従い、知的レベルはある程度を有するにも拘らず、特定のパターンで困難性を示す場合、発達障害が疑われますが、同時に、『 怠けている 』、『 躾が出来ていない 』、等々の誤解を受け易い様です。 |

・脳の担う2つの要素 |

| 以下に、2つの要素を挙げます。 |

| ・ 生きて行く上で、価値判断や思いを巡らせること:『 知的要素 』 |

| ・ 様々な場面で、状況を認知し、行動として物事を処理すること:『 機能的要素 』 |

| この様に分けるのは、脳科学の知見により、これら2つの要素は脳の異なる部位で処理されていると考えられるからであり、更に機能的要素についても、個々の要素は脳の異なる部位が受け持っていることが判って来つつあります。 要するに、冒頭の表に中に示した、『 読み書き計算等に困難性を示す 』 や『 動作が緩慢 』 『 制止が利かずに動き回ってしまう 』、等々の事例は、それぞれ、脳の違う部位で処理されている訳です。 従い、『 知的レベルは有る程度にも拘らず、特定のパターンで学習や行動について困難性がある 』 と言う現象は、この特定のパターンにおける、認知から行動までの情報処理や指令を行う脳の部位に、何等かの障害が発生し、それが原因となって困難性として現れている可能性が考えられます。 |

| 発達障害は、大きく分けて、LD(学習障害)、ADHD(多動性障害)、高機能PDD、の3つに分類されることを最初にお伝えしました。 ここでは、補足として、発達障害全体をイメージするために、3つのタイプについてもう少し詳しくお伝えします。 因みに、この項の記述は、『 脳からわかる発達障害 (鳥居美雪著:中央法規 )』 を参考にし、部分的に引用をさせて頂いています。 ネット等で調べますと、発達障害は生まれながらの脳の機能障害との記述をしばしば目にします。 この本は、明確な記述はありませんが、生まれながらの脳の機能障害、と言う立場は取って居ない印象を受けます。 いずれにしても、発達障害に対して終始暖かい眼差しで丁寧に記述されていて、私の考える治療とも齟齬が無く読み進めることが出来ました。 |

・LD(学習障害) |

||||||||

| 学習障害とは読んで字のごとく、学習に対しての障害を指します。 学習は、脳の様々な機能を使って行われますので、障害を分類すると多種類に分類も可能ですが、 ここで関係して来る機能としては、大きく以下の3タイプに分類されます。 |

||||||||

|

||||||||

| 一言で学習と言いましても、上記の様な様々な要素が複合して行われており、これらの機能に障害が発生しますと、様々な形をとって、不都合が現れます。 ここでは、『 学習に適した時期は限られている 』 がキーポイントの一つになるかと思います。 |

||||||||

・ADHD(注意性欠陥多動性障害) |

||||||||||||

| 注意性欠陥多動障害とは、注意力散漫でじっとしていられない、抑制が効かず、本人の意思の有無に関わらずに動き回ってしまう、等々の障害を指します。 通例、症状は7歳以前に現れ、中枢神経系に何らかの機能不全があると推定されています。 ADHDの主な症状につきまして、以下の3タイプに大別されます。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

・前頭葉について |

||||||||||||

| ADHDの原因についてはさまざまな説がありますが、前頭葉が深く関わっているのでは無いか、と言うのが現在の主流になっており、理由として以下のことが挙げられています。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

・学習障害とADHDの違いについて |

||||||||||||

| ADHDは成長ともに落ち着いて行くケースが1/3程度ありますが、学習障害は成長とともに改善して行くケースは考えづらく、この様な違いがあります。 そしてこのことも、障害となっている脳の部位の発達速度の違いから来ていると考えられます。 |

||||||||||||

・高機能PDD(高機能広汎性発達障害) |

||||||||||

| 学習障害(LD)、ADHD、に次いで、高機能PDD(高機能広汎用性発達障害)を説明します。 これも、やはり、脳の機能障害から発生していると考えられますが、LD、ADHD、に比べると脳のさまざまな機能障害との関係が認められています。 従い、症状もより複雑で広範囲になりますが、高機能PDDの特徴として、次の3つがあります。 |

||||||||||

|

||||||||||

| 高機能PDDは、上記の特徴の項目で2番目に挙げた、コミュニケーションの障害の程度により、自閉症とアスペルガー症候群の2つに分類されます。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| これらのことより、自閉症のなかで、言葉を使うことができるものがアスペルガー症候群と考えることも出来ます。 |

| 更に、自閉症とアスペルガー症候群の分類については、自閉的な症状の程度による分類も可能です。 | ||||||

|

||||||

| 以上、高機能PDDについて表にまとめながら説明して来ました。 この障害の特徴の一つは、言葉を文字通り解釈してしまうために、他人、及び社会の中でトラブルを起こし易いことにあります。 以下に、しばしば見られるコミュニケーションの実例をお伝えします。 |

||||||||||

|

||||||||||

| いかがでしょうか? 確かに文字通り解釈すると、この様な対応になりますが、一般社会の中でこの様な対応を取り続けると、トラブルの原因になってしまうことは容易に想像されます。 |

||||||||||

| LDやADHDが生活や仕事のあるエリアに起きる機能障害なのに対し、高機能PDDは、コミュニケーションと言う、社会生活や対人関係に於いて広い範囲に関係する機能障害と考えられます。 例えば、冒頭に挙げました、『 変化に弱い 』 と言う項目も、社会生活の中で、以下の様な場合が該当し、極端な例はパニックに陥ってしまいます。 ・新学期が来て、クラス替えが辛い ・職場の異動について行けない ・上司が変わるとキツイ ・環境の変化について行けない |

||||||||||

| 学習障害や他動障害は、例えその障害があっても、生き方を選択し、対人関係を良好に維持することが出来れば、人間らしい人生を送ることが可能でしょう。 それに対して、対人関係の障害は生涯に渡って『 生き辛さ 』 としてつきまとうことになります。 |

・鶏が先か、卵が先か? |

||

| 頭蓋の動きの制約と、心身の制約について、関連していることをお伝えして来ました。 ここで以下の疑問が浮かんで来ます。 |

||

|

||

| これについては、『 鶏が先か、卵が先か? 』 と同様で、曰く言い難しの感じです。 いずれにしても、小学校低学年とかのお子さんで膨張・収縮の動きに制限が発生していたら、色々な面で悪影響が発生することは想像に難くない感じです。 そして、成長発達段階でのアンバランスより動きに制約が発生しているとすれば、それが知的精神的な面に対しても制限をかけているで在ろうことは容易に想像されます。 |

|

|

| HP製作者のつぶやき(2022/09/18) |

| 冒頭、『 2016年より、発達障害の治療を行っています 』 と、お伝えしました。 2014年の夏に、HP上で新規の受け入れ中止を告知しましたが、お子さんの発達障害の治療の希望に関しては、出来るだけ受け入れるようにしていました。 その様な中で、最初に発達障害の治療のページをアップしたのも2016年ですので、『 光陰矢のごとし 』 では無いですが、6年の歳月が流れてしまいました。 HPにアップするに当たり、発達障害について私なりに色々調べたのですが、最もインパクトがあったことは、脳の発達のタイミングには時間的な制約があり、その制限内に改善がみられないと、その症状を一生背負ってしまうと言うことでした。 もし治療で効果を出せれば、そのお子さんの一生についてのクオリティアップに資すると考えられ、意義は大きいと思います。 |

| その様な中で、2022年の初夏に、治療の依頼が来ました。 そのケースは、小児頭蓋早期癒合症の男の子で、癒合してしまった頭蓋を切り離す外科手術を受ける予定で、手術の前にコンディションを整える為に、同時に手術後も継続して患者として受け入れてもらえないでしょうか?、と言うものでした。 一般論として、外科手術を受ける場合、事前に身体の歪みが開放されていればいるほど身体の負担は軽減され、手術の予後も良好な状態が期待されるので、手術前に吉祥寺まで来てもらい、施術を行いましたが、予期せぬ困った事態が発生しました。 困った事態と言うのは、頭蓋に指を触れると、その瞬間にお子さんが自分の手で、私の指を払いのけてしまうのです。 目視で確認したところ、右の頭頂骨がかなり内側に入り込んでおり、脳を圧迫していました。 『 さてっ!、どうするか???』 本文中にも書きましたが、患者の状態は十人十色であり、結局のところ、決まりきったマニュアルは使い物にはならない訳であり、ケースバイケースでの応用力が問われます。 取り敢えず、エソテリックヒーリング の応用で、患者の身体には触れずにエネルギーの操作で治療を行ったところ、みるみる頭頂骨は浮き出て来て、ほぼ左右対称になりましたので、改めて触ってみたところ、今度は私の指を受け入れて貰えました。 時間的な余裕があったので、手術前に2回ほど来て頂き、手術を受けましたが、極めてスムーズな手術だったそうです。 |

| このケースは、私にとっても、多大なインパクトがあり、触られるのを嫌がるケースは以前にもありましたが、この様な方法が十分に機能することが判った訳です。 エソテリックヒーリング につきましては、当方のHPでも、かなり詳しく記述しており、2006年よりメニューに載せていますが、現在でも年に数人の方から希望があり、実際に施術を行っています。 ここで私にとって長年の問題であったことは、『 実際に触れる施術に対して、触れないで行う意義は、どこにあるのだろうか?』 と言うことであり、プラズマティズム的には、エネルギー的な同じ作用は、触れながらでも可能な訳で、上記問いかけに、いまいち納得の行く解答が得られない状態が続いていましたが、ここに来て、明らかなメリットが判明した訳です。 |

| 改めて、2022年の現在を考えてみますと、自分の中で、2020年から2021年にかけて、物理よりエネルギーにウェイトが移りつつあり、当方で主宰している 頭蓋 ( 内臓 ) ワークショップ ですが、それまで物理がメインでエネルギーをサブだったカリキュラムを全面変更して、エネルギーをメインにしたVer2になり、頭蓋仙骨治療 についてはHPを全面的に更新してVer2になった、まさにそれに引き続いたタイミングで、発達障害の治療もエネルギーの比重が一気に増大し、Ver2になった訳です。 |

| 同時に思うに、エソテリックヒーリング をメニューに挙げて、実際に臨床で行ってから、16年経過してしまいましたが、このキャリアは得がたいものであったと自認している次第であります。 |

| HP製作者のつぶやき(2023/06/14) |

| 今回、全面的な見直しを行いました。 これは、HPの構造、テクニカル的な見直しを行っているのですが、同時に内容についても見直しますと、色々と改善点がピックアップされ、結局多大な時間を費やすことになってしまいました。 |

| これらは、表現を構想し、文章を作成し、写真を撮って画像処理ソフトで加工したりイラストを作成し、画像に合わせて文章を修正しながらレイアウトを工夫し、修正した文章に合わせて画像を修正する、この様な作業を、一人何役もこなしながら延々と繰り返して完成度を上げて行く訳です。 サイト作成業者に依頼すると、各々は担当が異なり分業制になると予想され、この様なサイトはなかなか作成出来ないのではないかと思われます。 その意味で、単に治療家を見つけるだけに留まらずに、もう少し広い範囲で参考になれば、自分としては望外の喜びでもあります。 |

| HP製作者のつぶやき(2024/07/14) |

| 2024年の春に治療に来てくれた方が、偶然にも過去に実際に特殊学級で発達障害のお子さんの教育に携わっていた方で、色々と伺うことが出来ました。 例えば、お子さんで、1日中 『 ギャッ、 ギャッ、ギャッ、ギャッ、 』 と言う奇声が止まらないケースがあり、頭蓋の圧迫を改善したところ、ピタリと止まった臨床例があり、そんなこともお話しした所、彼女に言わせると、それだけでも凄い事なのだそうです。 教育現場では、この様な奇声を学校でも1日中発している児童が居て、奇声に関しては成長に従って自然に止まるケースもあれば、そのままで成長してしまう場合もあるとのこと、同僚の方で、『 奇声は危険性は無いのでその点では問題ないが、毎日1日中これを聞かされると本当に参ってしまう。』 と話されたいた先生が居たそうです。 児童によっては、鋏を持って窓枠によじ登るケースをお聞きしたことがあり、これは危険が伴い、奇声はこの様な危険性は乏しい訳ですが、この奇声を毎日聞かされるのはキツイかも知れ無いと感じました。 この例はハッピーな例ですが、実際の教育現場の諸々の話を伺って、私自身、自分の不足している諸所も気づかされました。 1つにはテクニカルな要素であり、もう1つは発達障害の患者さんに対する私自身の心の在り方に大別される感じで、この様な機会に恵まれなければ、気が付かなかったであろうと思われ、まさに感謝感謝に尽きません。 |

| お願いして、当方の発達障害のサイトにも目を通して頂いたのですがその感想は、『 ともかく、難解でよく判らない。』 と言う事でした。 このページを、その様な視点で読み返してみると、我ながら、『 これは判りづらい‥‥ 』 と感じる部分が多々あり、テクニカルの部分でどうも独りよがりに陥っていた感じもあり、これを機会にもう少し判り易く修正することに致しました。 果たして、この様な記述のHPが集客に寄与するかは何とも言えない訳ですが、巷の治療系のサイトは情緒に訴えかけるサイトが多い様に見受けられます、当方の様に徹底的に治療のテクニカルな要素の説明に終始するものであっても、そこに価値を見出してくれる方は少数かも知れませんが居る訳であり、この様な方々に恵まれて、ここまでこの仕事を続けることが出来ました。 |