|

|

||||

| 通例ロルフメソッドで多用される『 ティッシュワーク 』 と呼ばれる施術方法に対して、

頭蓋仙骨治療 (クレニオ・セークラル・セラピー)で使われる『 間接法 』 と呼ばれる方法を使い、『 ロルフメソッド・プラス 』 として10回の内容を再構成しています。 ロルフメソッドの初回から最終回までの基本的な流れ、哲学等は変わりませんが、施術方法の違いにより所要時間が変わってきますので、全体の回数は多くなります。 従来のロルフメソッドに対して、より明確な構造的な変化、効果の持続性を意図しています。 |

| 1、ロルフメソッド・プラスのレシピ |

| ロルフメソッド・プラスの全体の構成を、オリジナル・ロルフメソッドとの対比して以下に示します。 |

|

|

||||||

| 回数 | アプローチの中心となる部位 | 回数 | アプローチの中心となる部位 | ||||

| 1セッション ( コメント2 ) |

鎖骨胸筋筋膜 胸腰筋膜 大腿筋膜 |

1S-1 | 浅胸筋膜 大腿筋膜Ⅰ 胸腰筋膜Ⅰ(背部、浅層) |

||||

| 1S-2 | 下腿筋膜( コメント3 ) 筋支帯 鎖骨胸筋筋膜Ⅰ 大腿筋膜Ⅱ |

||||||

| 1S-3 | 鎖骨胸筋筋膜Ⅱ 胸腰筋膜Ⅱ(側部、浅層) 大腿筋膜Ⅲ |

||||||

| 2セッション | 脚 | 2S-1 | 左右脛腓骨間膜 胸腰筋膜(背部、深層) |

||||

| 2S-2 | 個別調整 | ||||||

| 3セッション | 左右12肋骨、腰方形筋 | 3S | 腰方形筋、腸腰靭帯 | ||||

| 4セッション | 左右内転筋、ハムストリング | 4S | 左右内転筋、ハムストリング | ||||

| 5セッション | 腹直筋 大腰筋 |

5S-1 | 腹直筋 上前腸骨棘 |

||||

| 5S-2 | 大腰筋 腸骨筋 |

||||||

| 6セッション | ハムストリング、梨状筋 | 6S-1 | 仙腸関節 | ||||

| 6S-2 | ハムストリング、梨状筋 | ||||||

| 7セッション | 頭部を身体の中心に乗せる | 7S-1 | 胸鎖乳突筋 斜角筋 頚長筋 頚椎と後頭骨の関節 胸椎と頚椎の関節(コメント4) |

||||

| 7S-2 | 蝶形骨(頭蓋仙骨治療)(コメント5) | ||||||

| 7S-3 | 脊柱の開放 | ||||||

| 8セッション | 下半身の統合 | 8S | 大腿筋膜深層、(コメント6) | ||||

| 9セッション | 上半身の統合 | 9S-1 | 菱形筋、大円筋、上腕3頭筋 その他、(コメント6) |

||||

| 9S-2 | |||||||

| 10セッション | 全身の統合 | 10S | 全身の表層筋膜(再度)(コメント7) | ||||

| 合計10回 | ---------- | 合計18回前後 (注3) |

---------- | ||||

| (注1) | オリジナル・ロルフメソッドで示した内容は、ピーター・メルキュア師の提示した内容によります。 |

| (注2) | ロルフメソッド・プラスとして示した内容は1例であり、ケースによって施術しない部位もあります。 必要に応じて表以外の部位にも施術を行い、施術の順番を前後して進める場合もあります。 また、本表は固定したものではありません、必要に応じて更新される性格のものです。 |

| (注3) | 合計回数は参考値になります、各々の課題をきちんとこなす事を優先しますので、増減があります。 回数を重視する方は、他のプラクティショナーをご検討下さい。( 極端に増えることはありません ) |

| (注4) | 途中で終了しますと、アンバランスの状態が残る可能性があります。 区切りとしては、1S-3 終了時ですと、アンバランスは少ないと考えます。 |

| (注5) | 効果に対する感じ方は個人差があり、この個人差はかなり大きいことをご承知おき下さい。 |

| (コメント1)、『 ティッシュワーク 』 と 『 間接法 』 の違い |

| 私が、GSI の『 ベーシック・プラクティショナー・トレーニング 』 でピーター・メルキュアから習った筋膜に対するアプローチは『

ティッシュワーク 』 と呼ばれる方法が中心でした。 このティッシュワークとは、筋膜マッサージとして使われるテクニックで、筋膜の繊維性の結合組織に対して、アイロン掛けの様な感じで片側から押し伸ばすようにして歪みを開放して行く方法です。 それに対して、頭蓋仙骨治療 で使われている『 間接法 』 は、繊維性の結合組織に対して、対象となるエリアの両側にコンタクトしてその繊維の歪みの方向を掴み、両側から押し引きにより歪みがリリースされる方向に軽い圧をかけて、リリースを促す方法です。 これらのテクニックはそれぞれ一長一短があり、使い分けることで、より大きな効果が得られます。 私の感じとしては、筋膜及び筋肉繊維の歪みをリリースする為には、大体において、間接法の方が効果的だと思いますが、深層の結合組織のリリースには、間接法の方が圧倒的に効果的な感じです。 そうは言いましても、ケースによってはティッシュワークも必要になる感じです。 これ以外に、間接法の方が効果の持続性は高い感じですが、同じ部位へのアプローチとしては、ティッシュワークよりも時間がかかります。 因みに、間接法の場合、結合組織の歪みの方向を正確に掴む触診技術が要求されます。 |

|

|

| (コメント4)、胸椎と頚椎の継ぎ目: C7T1 (ロルフ・プラス、7S-1) | |

| 第7セッションのテーマは、『 頭部を身体の中心に乗せる 』 ことであり、ロルフメソッドの最も重要なテーマの1つです。 ロルフメソッドは、ストラクチュアル・インテグレーション(構造統合)とも呼ばれ、頭部を身体の中心に乗せることは、『 これぞ構造統合 』 と言う感じがします。 |

|

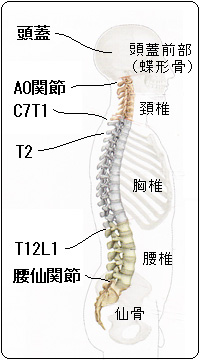

| 通例、頭部は身体の中心軸に対して前方に変位しています。 言い換えると、頭部は身体の中心から前方にズレています。 従い、『 頭部を身体の中心に乗せる 』とは、このズレを修正することであり、『 胴体に対する首の角度を起こす 』 とも表現出来ます。 この為には、図に示した、『 胸椎と頚椎の継ぎ目: C7T1』の開放が急所となりますが、ここだけでズレが解消される訳ではありません。 そして、ここで2つの問題が浮かび上がります。 |

|

| 1、どの様なテクニックを使えば、C7T1の開放が可能か? この問題は、ロルフメソッドを超えて、色々な手技療法に共通するテーマだと思われます。 私は、頭蓋仙骨治療 を応用して、独自に工夫した方法でC7T1の開放を行っています。 |

|

| 2、C7T1が開放されたとして、他には何が必要か? 実は、『 首の角度を起こす為に、1セッションから6セッションまでの色々なアプローチがステップとして順を追って構造的に構成されている 』 この様に見ることが出来るのです。 このことは、1~6セッションで、このような意図を認識した上で施術を行うことが、ロルフメソッドをより効果的に行うための1つのだと考えています。 |

|

| 最も顕著にこの意図が反映されている例として、第5セッションで行う 腹直筋の開放 があります。 腹部前面が縮んでいると、その縮みに引っ張られて、頭部は後方に変位出来ません。 AO関節 (ロルフ・プラス、7S-1)についても、この部分が開放されていないと、やはり頭部は後方に変位出来ません。 この様な感じで、ロルフメソッドは全体が構造的に明確な意図をもって構成されており、この様な構造的意図を認識した上で、ステップを1つ1つクリアーにして行くことは、個々のアプローチを超えたクリエイティブな作業だと感じられます。 |

|

| (コメント5)、蝶形骨(頭蓋仙骨治療) (ロルフメソッド・プラス、7S-2 でアプローチします) |

| 上記流れとして、頭部が後方に変位する為には、頭部前方の開放も必要になります。 具体的には、上顎部、及び蝶形骨等の開放が必要になり、これらの開放の為には、頭蓋仙骨治療 (クレニオ・セークラル・セラピー)をハイレベルで行える技量が必要になります。 |

| ☆ セッションの受け方の説明は コチラ ☆ ☆ セッションルームの場所(吉祥寺駅徒歩2分) ☆ ご質問、お問い合わせはお気軽に |